2022/4/5 Tue

もちろん直接の知り合いではありません.

先日,カヌーイストの野田知佑さんが亡くなった.

カヌーイスト・作家の野田知佑さん死去 84歳 愛犬「ガク」と各地を旅 著書「日本の川を旅する」など

原因は低血糖性脳症とのこと.

糖尿病,もしくはアルコール大量摂取による肝硬変がベースにあるのだろうか.

享年84歳.

別に早すぎる死というわけではない.

Kazchariの勝手な感想だが,驚いたのは野田さんが「病院で死んだ」という事実.

状況がわからないため,暴言を承知で言うなら「川」で最後を迎えてほしかった.

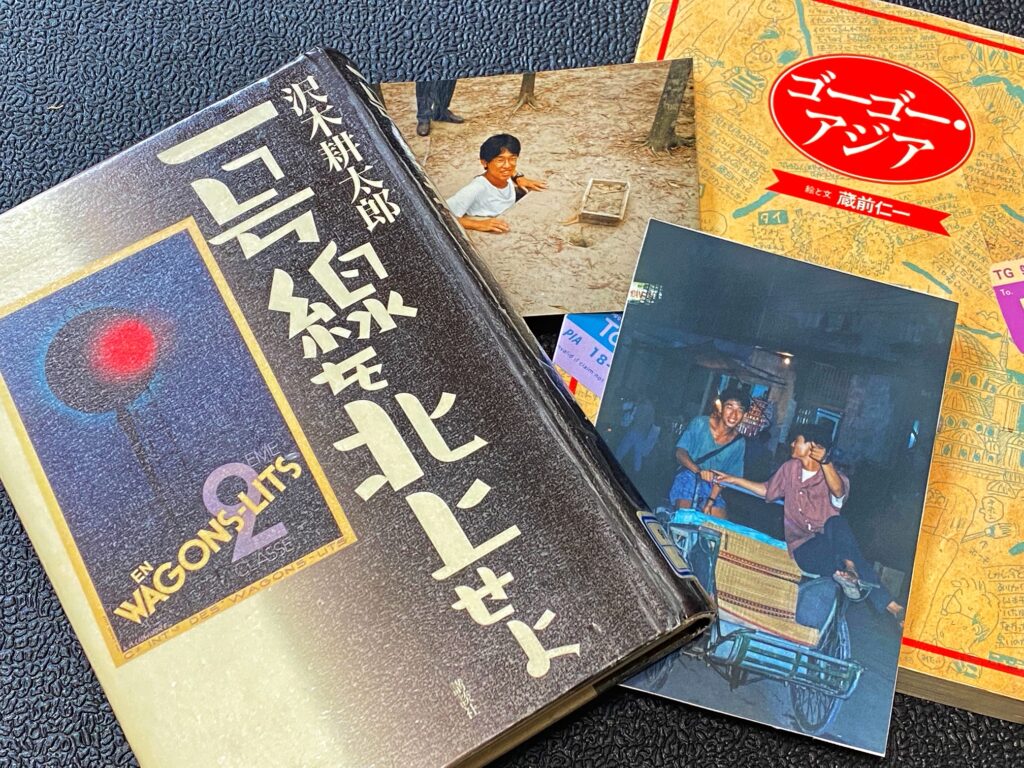

Kazchariはその昔,野田さんが連載を持っていた『BE-PAL』を愛読していた.

名著『日本の川を旅する』他,野田さんの著作も数冊読んだ.

当然,日本の河川行政に対する野田さんの怒りにも共感.

また,川遊びを理不尽に禁止しまくる木っ端役人への罵倒も痛快だった.

そんな自由人だった方が病院で死んでしまった.

それは彼の本意だったのだろうか.

もう一人死に方を間違ったと思う人物がいる.

伝説のフリーダイバー,ジャック・マイヨールである.

彼の名前を一躍有名にしたのは映画『グラン・ブルー』(1988年仏・伊)だろう.

グラン・ブルー オリジナル版 -デジタル・レストア・バージョン- Blu-ray

主人公の名前はジャック・マイヨール.

演じるのはもちろん本職の役者だが,モデルしたジャック本人と同名にしている.

ちなみにこの主演俳優よりもブレイクしたのが「エンゾ」(これも実在の人物)役のジャン・レノである(なぜか今ではドラえもん...)

『グラン・ブルー』には様々なヴァージョンがあるので,観た人ごとに印象・感想は異なるかもしれない.

Kazchariの場合,やはり”あの”ラストの展開およびシーンが印象に残る.

ちなみに主人公がヒロインに惹かれたのは,彼女の顔がイルカに似ていたから...という解釈もある.そうかな?

そして,ジャック・マイヨール本人は既に亡くなっている.

その最後は,自宅での首吊り自殺である(2001年,享年74歳).

うつ病を患っていたのこと.

名声も孤独を払拭できなかったのだろうか.

これも当時,かなりショックだった.

自分の死に場所は自分で選びたい.

自分の死に方を自分で選べるとしても...自殺には反対.

周囲に対する負の影響が大きすぎる.

アニメも大人気の某コミックに「正しい死とは?」という問いがあるが,その答えは何だ?

最近『うらやましい孤独死』という本を読んだ.

この本は「理想の死」について現役医師が語る,いや問題を提起している.

どう考えるのかは読み手の自由.

Kazchariは,今は臨床から離れているが,病院,施設の両方で勤務したことがある.

先週まで,場合によっては昨日まで元気だった人が亡くなるという経験も何度かあった.

今や日本人の9割が病院で亡くなる.

とは言え,病院で死ぬのは決して最良の選択ではない.

酒好きな人が酒を飲みながら死ぬのは許されない.

寿司好きな人が寿司を食べながら死ぬのは許されない.

家に帰りたい(死にたい)と言っても戻れない.

さらには新コロのせいで家族の看取りすらできない.

在宅療養している本人が「延命治療はなしで」と言い残す,もしくは書き残していても,いざ,その時が来るとやはり救急車を読んでしまうのが家族.

そして搬送後は意識不明のまま,死ぬまでチューブにつながれてしまう.

この本の作者は述べる.

患者さんの人生は患者さん本人のものなのだ.

病気を治すのか治さないのか.

命の終わりをどう迎えるのか.

医療を使って命を永らえたいのか,命が短くなってもいいから好きなことをしたいのか.

そんな人生の大きな決断の決定権は,医師にあるのではない.本人にあるのだ.

孤独死を回避しようとするがゆえに,独居高齢者を地域から引き剥がし,施設や病院へ送り込むことは,じつはさらなる孤独を生じさせる連鎖になりかねない.

Kazchariにも”その日”はいつか必ずやってくる.

そしてそれは,それほど遠い未来ではない.

メメント・モリ.